Contents

焼肉界の主役は、いま「ハラミ」だ

焼肉を語るうえで、いま最も熱い視線を集めている部位——それが「ハラミ」だ。

カルビでもロースでもない。なのに、なぜこんなにも多くの人が惹かれていくのか。

その理由はひとことで言えば、“旨味と軽さの両立”にある。

赤身でもホルモンでもない、不思議な存在

ハラミは、かつて“内臓肉(ホルモン)”と呼ばれていた。

分類上はホルモン、でも見た目も食感も赤身に近い。

この「どちらでもない曖昧さ」こそが、ハラミを特別な存在にしている。

食べればわかる“ハラミの魔力”

ふんわりとした弾力、脂の甘み、そしてあとを引くコク。

それでいて、食べ終わったあとの重たさがまるでない。

まるでカルビの満足感と赤身の軽やかさを同時に味わえるような、不思議な部位だ。

人気の裏に潜む、仕入れの現実

「カルビはもう重い。でも赤身だけじゃ物足りない」——そんな声の隙間を埋めるのが、まさにハラミ。

だが、ここからが本題だ。

本当に美味しいハラミを出せる焼肉店は、実はごくわずかしか存在しない。

和牛ハラミは“幻”に近い存在

理由は簡単。

和牛ハラミの仕入れが、圧倒的に難しいからである。

一頭の牛から取れるハラミは、わずか4〜5キロ。

しかしそのうち、スジや膜が多く、焼肉として使える部分は半分以下。

可食部にすれば実質2キロほど。つまり、ほんのわずかしか取れない。

職人の腕と目利きがすべてを決める

さらに厄介なのが、その“歩留まりの悪さ”だ。

脂の入り方や筋の走り方は個体ごとに違い、同じ和牛でも肉質にムラが出る。

整形や下処理にも手間がかかり、職人の経験と技がなければ扱いきれない。

まさに、“見た目以上に手がかかる肉”なのである。

仕入れ力が店の格を決める

だからこそ、和牛ハラミを安定して仕入れられる店は限られる。

長年付き合いのある肉問屋との信頼関係があってこそ、良質なハラミが手に入る。

この「目利きと絆」が、いまの焼肉業界で最も価値ある資産になっている。

肉屋にとってハラミはほとんど利益が出ない部位なのです。

ハラミ一本の重量は非常に少なく、いくら高く売っても利益はわずか。一方で肉屋が本当に利益を出せるのは、ハラミではなく“枝肉(ロースやモモ肉等の精肉)をたくさん買ってくれる焼肉店”です。

だから肉屋は、日頃から枝肉をしっかり買い支えてくれる店に対して、特権として和牛ハラミを回します。これが和牛ハラミの仕入れの世界の本質です。

一方、安売りチェーンでは和牛ハラミはほぼ存在しない。

ロスが多く、数量も限られるこの部位は、大量仕入れの仕組みには合わない。

全国展開する高級焼肉チェーンでも、全店で扱うのは現実的に不可能だ。

小さな店ほど本物を出せる理由

職人の目で一枚一枚を見極め、丁寧に仕込み、焼き上げる小さな店ほど、真のハラミを出せる。

だからこそ、街の一軒一軒に“隠れた名店”が生まれる。

ハラミは、職人の技と信頼関係が作り上げた“奇跡の肉”なのだ。

流行ではなく、文化としてのハラミ

“焼肉ブーム”と言われる今、その中心にあるのはハラミかもしれない。

だが、それは単なる流行ではない。

そこには、仕入れの哲学と、肉を愛する職人たちの見えない努力がある。

柔らかく、香ばしく、そしてどこか奥ゆかしい。

ハラミは、まるで職人と牛が時間をかけて育てた、奇跡のバランスそのものだ。

次章では、そのハラミが一体どこにある肉なのか。

赤身のようでホルモンのような、その不思議な正体に迫っていこう。

ハラミとは一体どこの部位か

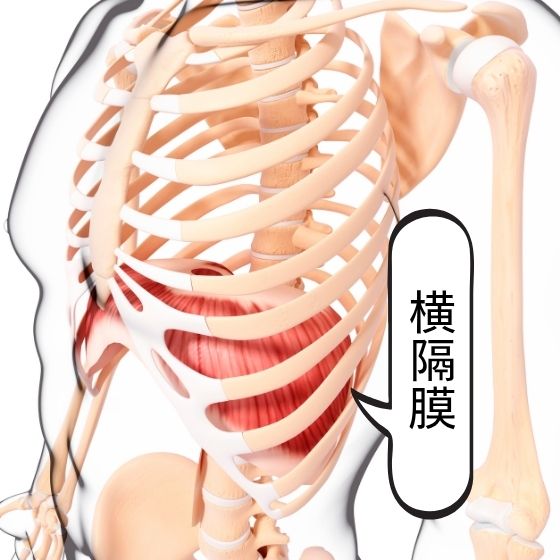

横隔膜——呼吸を支える筋肉

ハラミとは、牛の横隔膜(おうかくまく)にあたる筋肉である。

肺と肝臓の間に張り渡された大きな膜状の筋肉で、呼吸のたびに上下に動き、内臓を押し下げながら空気を取り込む。

人間でいえば、しゃっくりをしたときにピクッと動くあの部分がまさにハラミの位置にあたる。

つまりハラミは、命のリズムを支える「呼吸の筋肉」そのものだ。

ハラミとサガリの位置関係

横隔膜には大きく分けてハラミとサガリの二つの部位がある。

肋の内側に沿う部分がハラミであり、その奥、肋骨と腎臓のあいだにあるのがサガリだ。

同じ横隔膜でも位置が違うため、筋肉の繊維方向や脂の入り方がまるで異なる。

ハラミは脂がのりやすくやわらかく、サガリは赤身に近く力強い旨味を持つ。

どちらも横隔膜の筋肉だが、まるで別の肉のような味わいを楽しめる。

赤身に似ているのにホルモンと呼ばれる理由

分類上、ハラミはホルモン(内臓肉)に含まれる。

骨格に直接つく筋肉ではなく、臓器と一緒に動く筋肉だからだ。

しかし、一般的なホルモンのような弾力やクセはなく、繊維が細かく旨味が強い。

赤身肉のような柔らかさと、ホルモンのコクを兼ね備えた独特の存在——それがハラミである。

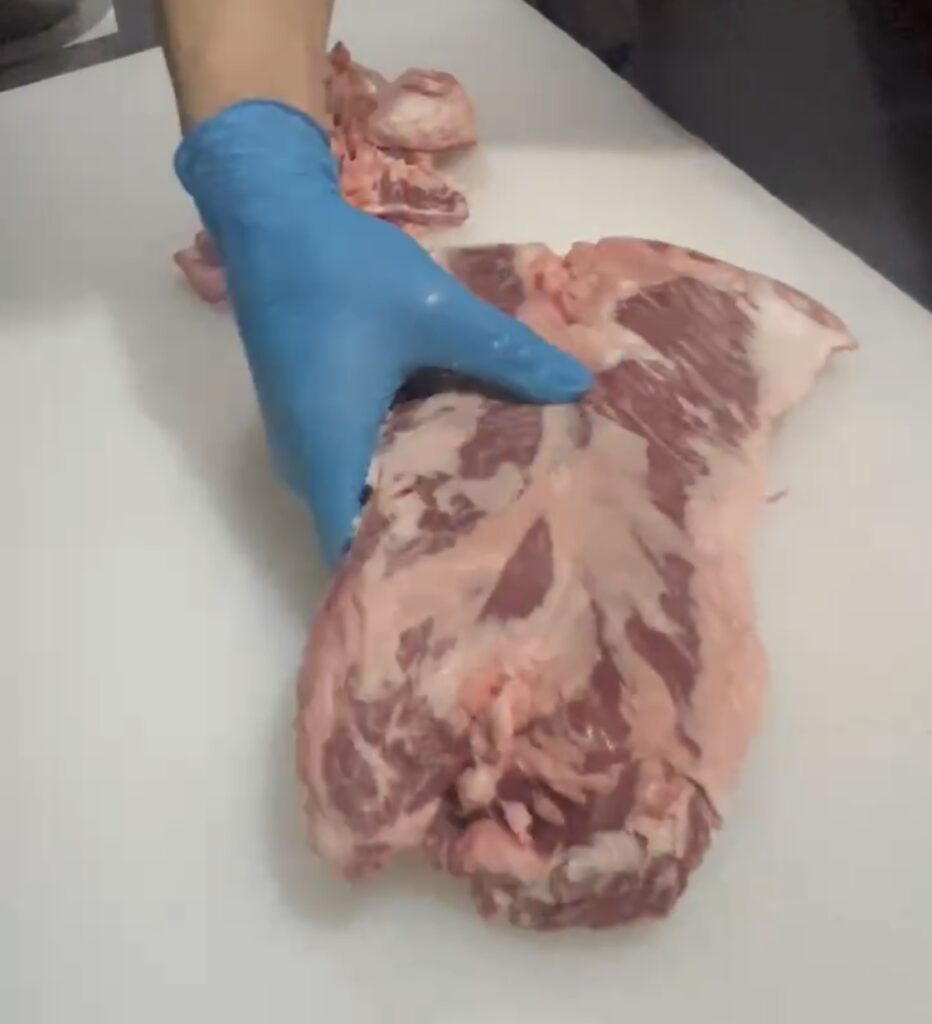

和牛ハラミを包む脂の層

和牛のハラミは、その脂の構造が非常に特徴的だ。

スジが多いというより、全体を厚い脂が覆っている。

まるで赤身の肉を脂のベールで包んだような形をしており、部位によって脂の厚みが大きく異なる。

このため、どこまで脂を削ぎ、どこを残すかの判断が非常に難しい。

脂を落としすぎると旨味まで失われ、残しすぎると焼いたときに脂が強く出すぎる。

つまりハラミは、脂と赤身のバランスが命。

包丁の入れ方ひとつで味がまったく変わる、まさに職人の腕が問われる部位である。

輸入牛ハラミとの違い

アメリカ産やオーストラリア産などの輸入牛ハラミは、現地で脂や膜を削いだ状態で加工され、日本へ出荷される。

そのため見た目が整い、扱いやすくはあるが、和牛のような脂の香りや深みは出にくい。

つまり、輸入牛ハラミは“整えられた赤身”、和牛ハラミは“脂に包まれた旨味”と言える。

職人の包丁で完成する肉

牛一頭から取れるハラミはおよそ4〜5kgだが、実際に焼肉として使える部分はその半分以下。

脂の層が厚く、整形に時間がかかるうえに歩留まりが悪い。

無駄を出さずに仕上げるには、肉を見極める職人の感覚と包丁の精度が欠かせない。

まさに「職人の包丁で完成する肉」である。

赤身でもホルモンでもない“中間の肉”

ハラミは赤身でもホルモンでもない“中間の肉”。

動物の呼吸を支える筋肉でありながら、焼けば香ばしく、柔らかく、力強い旨味を持つ。

一枚のハラミの中には、牛の生命のリズムと、職人の手仕事が共に息づいている。

次章では、横隔膜のもう一方の部位であるサガリに焦点を当て、

その味わいや性質の違いをさらに詳しく見ていこう。

人間で言えばどこの筋肉か

しゃっくりで動くあの筋肉

ハラミは牛の横隔膜、つまり呼吸のために動く筋肉である。

人間の体でいえば、ちょうどしゃっくりをした時にピクッと動くあの部分がハラミの位置にあたる。

胸とお腹のあいだに張り渡された膜状の筋肉で、息を吸うと下がり、吐くと上がる。

この動きによって肺が広がり、空気を取り込む。

言い換えれば、横隔膜が止まれば呼吸も止まる——それほど生命に直結した筋肉だ。

一日中動き続ける“呼吸筋”

この横隔膜は、一日中動き続けている。

寝ている間も、意識していない時も、数万回という回数で収縮を繰り返す。

そのため筋繊維が細く柔らかい。

瞬発力ではなく持久力に優れた「赤筋」と呼ばれるタイプの筋肉で、赤身肉のように濃い色をしている。

赤身に近い食感を生む理由

この構造こそが、ハラミの“赤身に近い見た目と食感”を生む理由である。

常に動いている筋肉だからこそ、繊維はしなやかで、火を入れても硬くなりにくい。

噛むほどに旨味が広がるのは、この筋肉がもともと酸素を多く含むためだ。

命を感じる肉

つまりハラミは、牛の中でも最も“生命を感じる筋肉”のひとつ。

人間でいえば、胸の奥で呼吸を支える静かな鼓動のような存在だ。

それを焼いて食べるということは、まさに命の働きを味わうことでもある。

次章では、横隔膜のもう一方——サガリとの違いを掘り下げ、

味わいの対比から見えてくる“焼肉の奥深さ”を探っていく。

ハラミとサガリの違い

横隔膜の中にある、2つの個性

焼肉メニューでよく見かける「ハラミ」と「サガリ」。

見た目は似ていますが、実はまったく違う部位です。

どちらも牛の横隔膜にある筋肉ですが、位置も味わいも、そして“美味しさの出方”も異なります。

この違いを知ると、焼肉の楽しみ方が一段と変わります。

ハラミ——赤身と脂のバランスが生む“旨味の黄金比”

ハラミは、牛の横隔膜の肋骨側に位置する筋肉です。

分類上は内臓(ホルモン)ですが、見た目も食感もほとんど赤身肉。

細かい繊維の中に脂が適度に入り込み、赤身と脂のバランスが絶妙なのが最大の魅力です。

焼いた瞬間に脂が溶けて香ばしく、噛むほどに赤身のコクが広がる。

この“軽やかなジューシーさ”こそ、ハラミが人気部位であり続ける理由です。

脂の主張が強すぎず、赤身の旨味を引き立てる。

いわば、カルビの濃厚さとロースの上品さの中間にある、黄金バランスの肉です。

ハラミは部位ごとに厚みや脂の入り方が違い、端のほうはよりサシが入り、中心部はさっぱりと赤身寄り。

一枚の中に味のグラデーションがあり、焼き方によって印象が変わります。

強火で香ばしく焼けば香りが立ち、弱火でじっくり焼けば赤身の甘みが際立ちます。

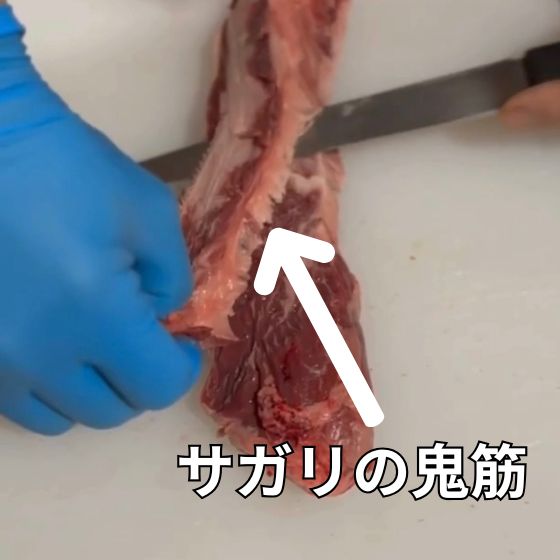

サガリ——背中側の横隔膜に隠れた“もうひとつの主役”

サガリは、同じ横隔膜でも背中側(腰椎寄り)にある筋肉です。

脂は少なめで全体的にしなやか、ハラミよりも赤身の印象が強い。

しかし「ヘルシーな赤身」と片付けるのは間違いです。

サガリの中でも、端の“コブ”と呼ばれる部分は驚くほどジューシー。

繊維の合間に細かく脂が入り、濃厚で深い旨味を放ちます。

この“コブ”は一頭からごくわずかしか取れないため、知る人ぞ知る超希少部位。

実際、ハラミの厚みのある中心部よりも、このサガリのコブのほうが美味しいと語る焼肉職人も少なくありません。

さらに、サガリを2枚に分けた中央の太いスジ——通称「鬼筋」。

この鬼筋こそ、最も旨味が濃く、食感も唯一無二の存在です。

硬いスジだと思われがちですが、丁寧に筋を処理して焼けば、濃密なコクと旨味があふれる“筋の王様”と呼ばれるほど。

量はごくわずかで、1頭からほんの数切れしか取れないため、市場にはほとんど出回りません。

まさにサガリの中に隠れた、究極の旨味の源です。

サガリは全体としては軽やかで、後味がすっきりしている。

それでいて、噛むたびに赤身の香りと旨味がにじみ出る“深い肉”。

脂に頼らず、筋肉本来の味わいで勝負できる部位です。

ハラミとサガリ——同じ横隔膜、対照的な魅力

同じ横隔膜にありながら、ハラミは赤身と脂の調和、サガリは赤身の旨味と繊細なコク、そして鬼筋の濃厚な旨味。

どちらが上ということではなく、性格がまったく違う。

焼き方やタレ、塩の合わせ方によって表情を変え、

その日の気分や好みで“どちらを主役にするか”を楽しめるのが、焼肉の醍醐味です。

横隔膜という一枚の筋肉の中に、脂と赤身、柔と剛、静と動が共存している。

それをどう焼き、どう味わうか——そこに職人の哲学と、食べる人の感性が交差します。

ハラミとサガリの焼き方

焼き方で変わる、横隔膜の味わい

焼肉は“焼き方”で味が変わります。

とくにハラミとサガリは、同じ横隔膜の筋肉でありながら、火の入れ方ひとつでまったく違う表情を見せます。

それぞれの特徴を理解し、焼き方を合わせることで、肉の美味しさは格段に変わります。

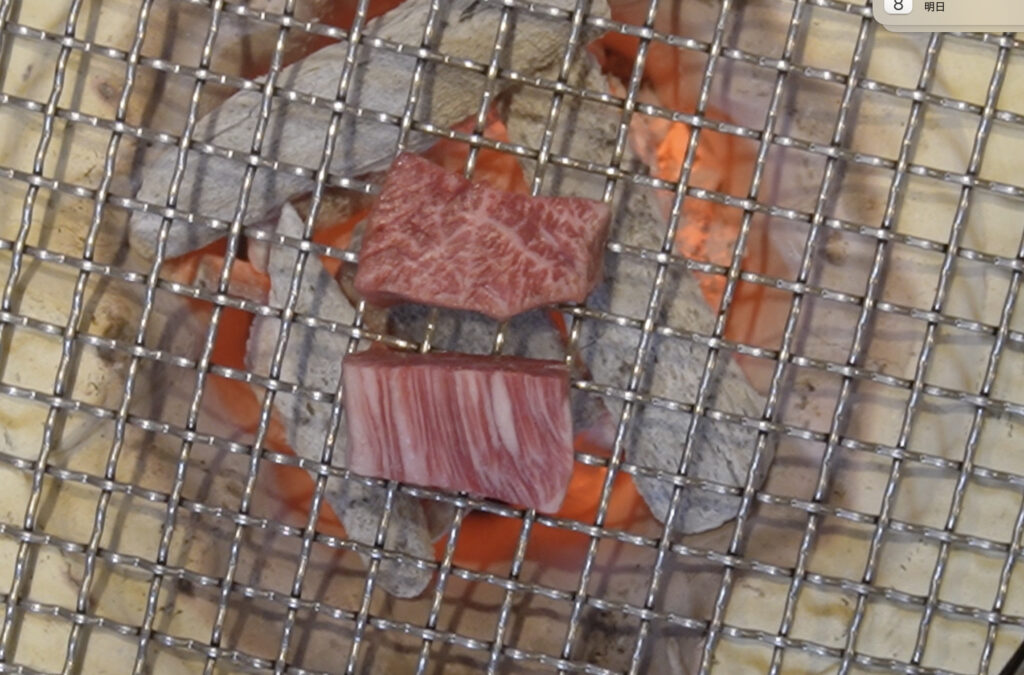

炭火×網×強火の遠火——これが理想の焼き環境

最も美味しく焼ける条件は、炭火で網焼き、強火の遠火。

お肉を何度もひっくり返しながら焼くのがコツです。

遠火でじっくり火を通すことで、外は香ばしく、中はしっとりジューシーに仕上がります。

強火の直火で焦がすのではなく、炭の遠赤外線で“中から温める”イメージ。

火に近すぎず、かといって弱すぎないバランス。

この「強火の遠火」こそが、肉の脂を焦がさずに香りを引き出す最高の環境です。

ハラミは焼きすぎても硬くなりづらい

ハラミは、程よく脂が乗っているため、熱を入れすぎても硬くなりにくい部位です。

脂が肉全体を包み込み、焼き上がりがしっとりジューシーに仕上がるのが特徴。

表面が少し焦げるくらいまで焼いても、中心は柔らかさを保ちます。

火を当てるたびに脂が溶け出し、香ばしさとコクが増す。

焼きの終盤に軽くタレを絡めれば、炭火の熱で糖分が焦げて、深い香りが立ち上がります。

焼き加減の目安はミディアム。

中にうっすら赤みが残る程度で火を止め、少し休ませてから食べるのが最も美味しい食べ方です。

サガリはレアに仕上げるのが美味しさの鍵

サガリはハラミよりも脂が少なく、水分が抜けやすいため、焼きすぎは禁物。

火を通しすぎるとパサついて硬くなってしまいます。

できるだけレア〜ミディアムレアに仕上げるのが、美味しく焼く最大のコツです。

炭火で焼くときも、何度も裏返しながら均等に火を通します。

一面をじっと焼きすぎると水分が逃げるため、細かく返して“肉汁を閉じ込める”イメージで。

これにより外は香ばしく、中はしっとり柔らかい理想の焼き上がりになります。

炭火がない場合の焼き方

家庭のフライパンやホットプレートでも、ポイントは同じです。

こまめにひっくり返すこと。

片面を長く焼かず、数十秒おきに返して火を均等に通すことで、ジューシーさを保てます。

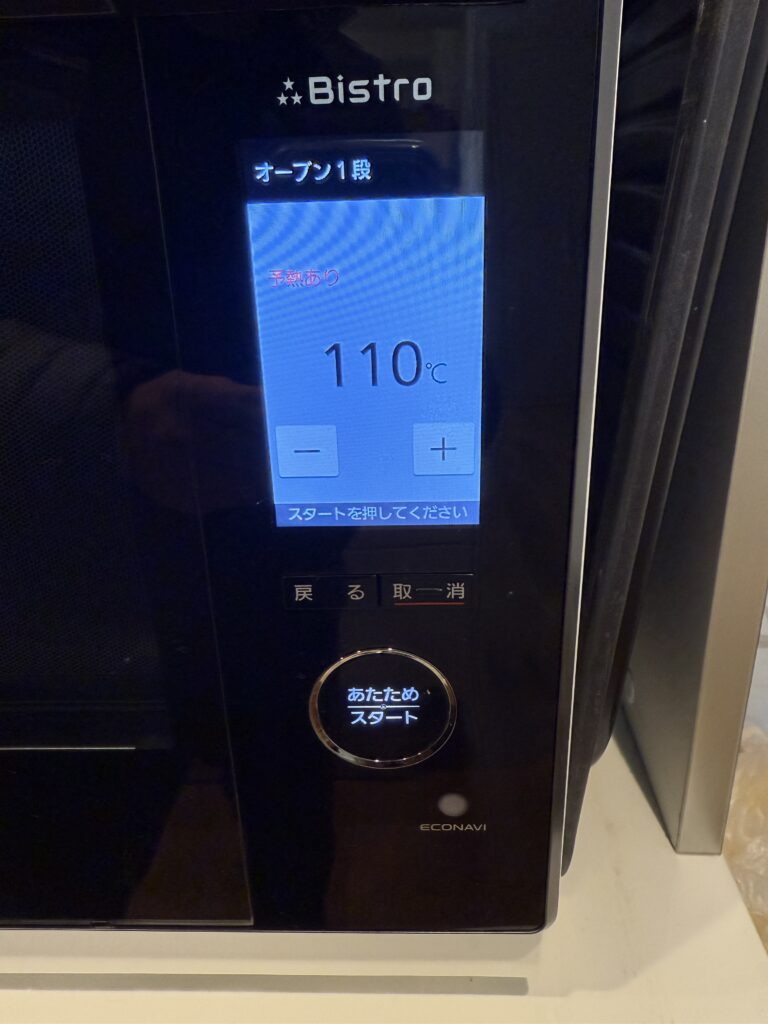

サガリを塊で焼くステーキのコツ

サガリを一本の塊でステーキのように焼く場合は、

まず110℃のオーブンで約15分ほどじっくり温めます。

その後、しっかり熱したフライパンで表面を強火で焼き固めると、美しいレアステーキに仕上がります。

低温加熱によって水分を逃さず、最後の強火で香ばしさを閉じ込める。

肉質が柔らかいサガリだからこそ、この二段構えの火入れが最適です。

火と肉の対話が生む一皿

ハラミは脂の香りを生かす肉、サガリは温度で旨味を引き出す肉。

焼き方の方向性は違えど、共通するのは「肉を見ながら焼く」こと。

火と脂、香りと音——その全てが肉からのメッセージです。

それを感じ取り、火を止める瞬間こそが職人の感性。

焼き方とは、単なる技術ではなく、素材への敬意そのものです。

他の生き物にも「ハラミ」はあるのか?

「ハラミ」と聞けば牛を思い浮かべる人が多いでしょう。

しかし実は、豚、鶏、そして魚にも“ハラミ”と呼ばれる部位が存在します。

ただし、その位置や働きは動物ごとにまったく異なります。

共通しているのは、どの生き物においても“体の中心を支える筋肉”であるということです。

牛のハラミ(横隔膜)

牛のハラミは、横隔膜の肋骨側にある筋肉で、呼吸運動の主役を担っています。

胸腔と腹腔を隔てるこの筋肉は、絶えず動き続けるため繊維が細かく、旨味が濃いのが特徴。

分類上はホルモン(内臓肉)に含まれますが、食感は赤身に近く、脂と肉のバランスが抜群です。

1頭からおよそ4〜5kgほどしか取れない希少部位で、“動く筋肉”ならではの深い味わいが楽しめます。

豚のハラミ(横隔膜)

豚にも横隔膜の筋肉があり、「豚ハラミ」または「豚サガリ」として知られています。

牛よりもやや硬めですが、味が濃く、焼くと強い香ばしさと甘みを放ちます。

こちらも横隔膜にあたる筋肉で、呼吸を支える“生命の筋肉”です。

よく動くため繊維が細かく、旨味成分を豊富に含んでいます。牛と豚のハラミは、生理学的にも同じ位置にある部位です。

鶏のハラミ(腹筋)

鶏のハラミは、牛や豚のハラミとはまったく異なる部位に存在します。

鶏には横隔膜がないため、呼吸筋ではなく腹壁の筋肉(腹筋)が“ハラミ”と呼ばれています。

具体的には、ももの付け根付近で、内臓を保護する腹壁の筋肉の一部。

1羽からわずか4〜10gしか取れない極めて希少な部位で、農林水産省の定義ではホルモン(内臓肉)に分類されています。

見た目は小さな赤身肉のようですが、ぷりっとした食感と濃厚な旨味が特徴。

牛や豚のように呼吸の主役ではないものの、体幹を支える重要な筋肉であり、内臓に隣接する部位であるため、一般的な正肉(モモ肉・ムネ肉)とは異なる個性を持ちます。

この点で「内臓を守る筋肉」という共通点があり、名称の「ハラミ」としての位置づけが通じています。

魚のハラス・ハラミ(腹身)

魚には横隔膜が存在しませんが、腹部の筋肉(体幹筋)が牛のハラミに相当する位置にあります。

代表的なのが、ハラス(腹須)とハラミ(腹身)。これらは魚の腹部、肋骨周辺や腹側の身を指します。

特に回遊魚ではよく動く筋肉であり、脂肪を豊富に蓄える部位。

そのため脂のりがよく、焼くと香ばしくとろけるような食感を生み出します。

- ハラス:脂が最も多く、鮭やサーモンで人気の高い部位。焼くと滴る脂が旨味そのもの。

- ハラミ:骨付きの腹部の身。弾力と脂のバランスが良く、魚の旨味を最も感じやすい。

魚のハラミやハラスは、泳ぐために絶えず動き続ける筋肉であり、

牛のハラミと同じく“生命を動かす筋肉”という点で共通しています。

命を動かす筋肉は、美味しい

牛では呼吸、豚も呼吸、鶏は体幹、魚は遊泳。

それぞれ目的は異なっても、共通しているのは生きるために動き続ける筋肉であるということです。

動く筋肉は血流が多く、アミノ酸やミオグロビンを豊富に含み、深い旨味と香りを生み出します。

つまり、命を支える筋肉ほど、美味しい。

まとめ

「ハラミ」という言葉は、単なる部位名ではなく、

“生命を動かす筋肉”の象徴です。

牛、豚、鶏、魚——それぞれの体の中で動き続ける筋肉が、形を変え、味を変えながら私たちの食文化を支えてきました。

ハラミという言葉には、生き物それぞれの命の構造と旨味の記憶が宿っています。

ハラミという肉が教えてくれること

焼肉の中で、ハラミほど人を惹きつける部位はありません。

赤身のようでいて、赤身ではない。

ホルモンのようでいて、ホルモンでもない。

その中間にある絶妙な存在感が、長い年月をかけて焼肉文化の中で愛され続けてきました。

ひとつの筋肉に宿る“矛盾の美”

ハラミは、横隔膜という呼吸の筋肉です。

呼吸とは、命のリズムそのもの。

だからハラミは、生命の鼓動を閉じ込めた肉ともいえます。

筋肉でありながら内臓でもある。

脂をまといながらも重たくならない。

噛むと濃厚なのに、後味は軽やか。

まるで“肉の中の矛盾”をすべて抱きしめたような存在です。

そして、その複雑さが人の舌と心を掴んで離しません。

職人と信頼の上に生まれる味

和牛ハラミは、ただ仕入れただけでは手に入りません。

わずか数キロしか取れず、品質の良い部分は限られています。

だからこそ、肉を扱う職人たちは、長年の経験と信頼の中でその“ハラミ”を守り続けてきました。

肉屋が選び、料理人が磨き、焼き手が火で仕上げる。

そこに流れているのは、技術ではなく関係です。

“美味しいハラミ”の裏側には、必ず“信頼”があるのです。

火と肉の対話がつくる一瞬の芸術

ハラミを焼く瞬間、火と脂が出会い、香りが立ちのぼります。

炭火の熱が表面を焦がし、肉の中で旨味が沸き上がる。

そのわずか数十秒の中に、職人の判断と感性が凝縮されています。

焼きすぎれば硬くなり、火が浅ければ脂が重い。

完璧な一口をつくるには、肉と火が“会話”する瞬間を見極めるしかありません。

焼肉とは、料理というよりも、対話の芸術なのです。

ハラミが象徴する、日本の焼肉文化

ハラミが特別な理由は、その味だけではありません。

戦後の焼肉文化の中で、庶民のごちそうとして愛され、

やがて和牛時代の到来とともに“希少部位の象徴”へと進化しました。

外バラの一部だった筋肉が、職人たちの目と手によって独立した価値を持ち、

「ハラミ」という言葉そのものが、日本の焼肉文化を代表するブランドになったのです。

それは、日本人が味と向き合ってきた歴史の証でもあります。

生命を味わうということ

ハラミを噛むたびに感じる、深い旨味。

それは、呼吸を刻み続けた筋肉が持つ、生命の記憶です。

豚も鶏も魚も、同じように“動き続ける筋肉”が美味しい。

つまり、美味しさとは命の動きそのもの。

命を支える筋肉をいただくということは、

その命の営みに敬意を払うことでもあります。

ハラミという肉は、「命をいただく」という言葉の意味を静かに語りかけてくれます。

終わりに

ハラミは、単なる焼肉の一部ではありません。

それは、技術・信頼・文化・命がひとつに交わる場所です。

火と肉が語り合い、職人が命と向き合う――そのすべての中心にハラミがあります。

「ハラミを食べる」とは、

肉を味わうことではなく、

文化と命を味わうこと。

「焼肉 黒5」は池袋で創業して以来、変わらぬ味とこだわりを守り続けています。

黒5の店舗紹介|池袋と歌舞伎町に展開

店名:焼肉 黒5 本店

住所:〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目46−3 シーマ100ビル 1F

最寄駅:JR池袋駅西口 徒歩5分

営業時間:17:00~24:00(L.O.23:30)

定休日:年中無休

店名:焼肉 黒5 池袋東口店

住所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目42−16 ニードビル 2F

最寄駅:JR池袋駅東口 徒歩5分

営業時間:17:00~24:00(L.O.23:00)

定休日:年中無休

店名:焼肉 黒5 歌舞伎町

住所:東京都新宿区歌舞伎町2-21-4 三経ビル1F

最寄駅:西武新宿駅 徒歩5分/新宿三丁目駅 徒歩7分

営業時間:18:00~翌5:00(L.O.4:00)

定休日:年中無休

公式Instagram:@kuro5yakiniku